Люди мира, на минуту встаньте!

Слушайте, слушайте:

Гудит со всех сторон –

Это раздаётся в Бухенвальде

Колокольный звон.

Звон плывёт, плывёт

Над всей землёю,

И гудит взволнованно эфир:

Люди мира, будьте зорче втрое,

Берегите мир!

Берегите, берегите,

Берегите мир!

Эта песня А.Соболева и В.Мурадели в 60-70-е годы прошлого века облетевшая всю планету, стала символом борьбы за мир. Поэт И.Шаферан сказал о песне: «Бухенвальдский набат» — песня-эпоха. И скажу без преувеличения – мир замер, услышав эту песню».

В те годы ещё свежа была память о жесточайшей войне, где люди гибли не только на полях сражений. Фашисты создавали «фабрики смерти» — концентрационные лагеря, где узников целенаправленно уничтожали, используя их на каторжных работах в шахтах и на промышленных предприятиях, над заключёнными проводили преступные медицинские опыты, травили в машинах-душегубках. Умерших сжигали в печах крематориев.

Этот набат актуален и сегодня. Мы не можем быть спокойны, когда в соседней стране идёт война, гибнут мирные жители, дети и старики, когда базы НАТО располагаются вблизи от наших границ, совершаются идеологические провокации, возрождается нацизм, нагло переписывается история. И молодёжь уже не знает всех жестоких подробностей, которые принёс миру фашизм.

Лагерь с поэтическим названием «Бухенвальд» (в переводе — буковый лес) был одной из многочисленных «фабрик смерти» в Германии. Со дня создания «Бухенвальда» в 1937 году до апреля 1945 года, когда восставших против своих истязателей заключенных освободили американцы, через него прошли около четверти миллиона узников из 33 европейских стран. Число жертв Бухенвальда составляет около 56 тысяч человек, в том числе около 19 тысяч советских граждан.

Но и в самых нечеловеческих условиях «фабрик смерти» многие узники оставались несломленными, сохранявшими чувство собственного достоинства, стремление к свободе, чувство сострадания, милосердия и взаимопомощи.

Узником Бухенвальда был и наш земляк Николай Кириллович Сиськов, проведший в заключении в концлагере более трёх лет. Когда война подходила к завершению, немецкое командование приказало эвакуировать лагерь, уничтожив как можно больше заключённых. В начале апреля 1945 года были вывезены из лагеря несколько тысяч евреев и военнопленных, среди которых оказался и Н.К.Сиськов.

Но массовое уничтожение узников осуществить не удалось. Боевой дух немцев стремительно падал, дисциплина ослабла. В последние недели существования лагеря здесь активно действовала подпольная организация. 11 апреля 1945 года было принято решение о восстании, так как стало известно о готовящейся казни заключённых. Когда в тот же день в Бухенвальд вошли американские войска, подпольная организация уже осуществляла контроль над лагерем.

***

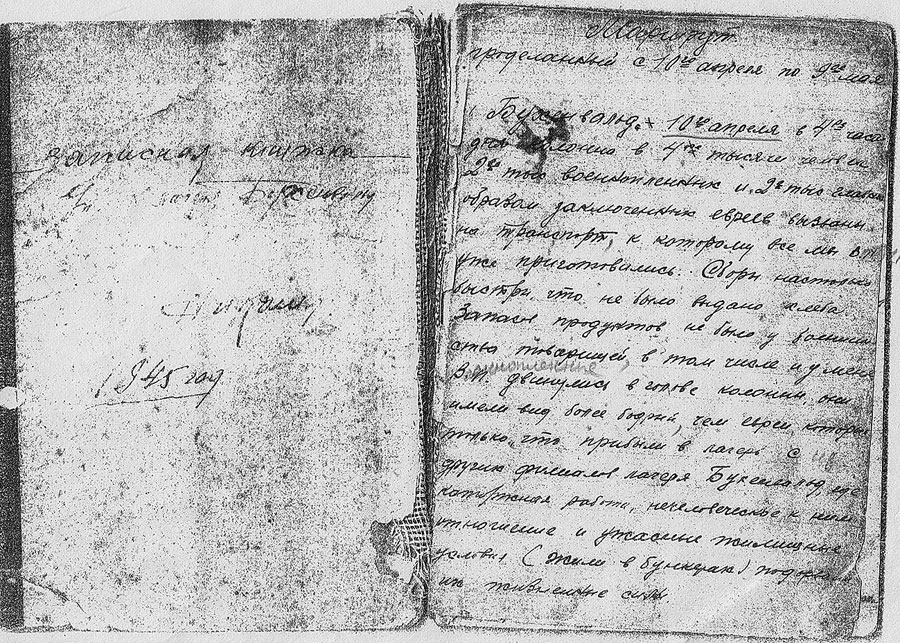

Сохранились дневниковые записи нашего земляка Н.К.Сиськова о днях эвакуации из лагеря и скорбном маршруте эшелона, на котором заключённых везли из Веймара на восток. Эти строки, написанные человеком, находившимся на грани жизни и смерти, без слёз и чувства гнева читать нельзя. Для многих это была поездка навстречу смерти.

После войны Николай Кириллович Сиськов работал учителем в Верхнедонском районе в начальной школе в хуторе Гусынском, теперь уже не существующем на карте района. Его очень любили дети. Несмотря на нечеловеческие испытания, через которые прошёл Николай Кириллович, он остался добрым и отзывчивым человеком, до конца своих дней верой и правдой служившим Родине патриотом.

Воспоминания Н.К.Сиськова несколько лет назад уже публиковались в «Искре». Но, чтобы ужас войны не повторился, о зверствах фашизма, который ныне вновь поднимает голову, должны знать подрастающие поколения из первых уст. Поэтому накануне 75-ой годовщины со дня окончания Великой Отечественной войны и 75-летия освобождения Бухенвальда мы вновь печатаем эти документальные строки узника лагеря смерти.

Н.ВЕЛИКАНОВА.

ДНЕВНИК УЗНИКА БУХЕНВАЛЬДА. 10 апреля — 7 мая 1945 года.

Бухенвальд. 10 апреля в 4 часа дня колонна в 4 тысячи человек (2 тысячи военнопленных и 2 тысячи главным образом заключённых евреев) вызваны на транспорт. К отъезду все мы, военнопленные, уже приготовились. Сборы настолько быстры, что не было выдано хлеба. Запасов продуктов не было у большинства товарищей, в том числе и у меня. Военнопленные двинулись в голове колонны, они имели вид более бодрый, чем евреи, которые только что прибыли в лагерь из других филиалов лагеря Бухенвальд, где каторжная работа, нечеловеческое к ним отношение и ужасные жилищные условия (жили в бункерах) подорвали их жизненные силы.

Только отошли по лесу несколько метров от лагеря, началась стрельба, вероятно, пристреливали слабых. О подобных вещах свидетельствовали остатки крови по сторонам дороги и ещё не убранные трупы расстрелянных.

Я с большим трудом добрался до Веймара. Сильно болела нога. К вечеру все были посажены в вагоны по 90-100 человек в вагон. В вагоне с трудом можно было всем сразу сидеть, а о том, чтобы лежать, не могло быть и речи. Все чувствовали себя напряжённо, ибо были предупреждены, что при внезапном изменении условий в худшую сторону в отношении к нам или если представится случай организованно сбежать, чтобы каждый был готов ко всяким неожиданностям.

11 апреля. День прошёл без особых изменений, на одной из станций получили по половине булки хлеба и по 50 граммов маргарина.

12 апреля. Утром прибыли в Геру. Налетели американские самолёты и обстреляли станцию. Во время пикировки и обстрела вся масса военнопленных двинулась от вагонов. Конвоиры оказались бессильными удержать массу. Да, вероятно, и сами порядком струхнули. Спасло то, что мы стояли далеко от станции, по которой главным образом вели обстрел самолёты.

После наш состав подтянули на станцию и поставили среди других эшелонов. Трое из нас стащили в одном из соседних вагонов ящик коровьего масла. Разделили на 85 человек.

13 апреля прибыли в Гляухау. Кварталы этого города были целиком разрушены. Это подняло несколько настроение. Запас хлеба кончился, выдали хлеб на 8 человек буханку. Провели здесь, чего-то ожидая, целые сутки.

15 апреля прибыли в Хемниц. Многие ночью бежали, спрыгнув с вагонов во время движения. В числе других маленький полковник, фамилии не знаю.

16 апреля прибыли в Каматау. У многих из нас были мечты сбежать и пробраться в Чехословакию. Когда проезжали над границей, вдоль которой были установлены доты, хотелось прыгнуть и бежать, но немцы и черношинельники не расставались с оружием.

Впервые принесли суп. Среди военнопленных раздача супа произошла без особых приключений. Три года, проведённые нами в Бухенвальде, приучили к организованности. И каждый знал, что если он съест 2 порции, то его товарищ, живущий на таком же положении, останется голодным.

Совсем другое произошло в других вагонах. Евреи, среди которых были и русские, чехи, поляки, подняли такой крик, драку, что все проходящие останавливались, чтобы посмотреть это печальное зрелище. Немцы без жалости избивали старающихся побыстрее получить суп. А голодные, несмотря ни на что, грудью рвались вперёд. Чувство голода превышало чувство страха.

Немец, стоя в окне второго этажа дома, что был недалеко от нашего состава, смеялся. Глядя на эту ужасную картину, мог засмеяться только садист или человек, лишённый сердца и вообще человеческих качеств.

К вечеру отъехали от Каматау километров 15 и остановились на станции, названия которой не знаю (очень мала и без надписи).

17 апреля. День тёплый солнечный. Хлеба дают на 20 человек буханку. Недалеко от водокачки сложили в кучку человек 15 умерших. Они лежали голыми, так как те, которые остались в живых и не имели одежды, сняли её. Трупы были удивительно ис- тощены. Только кожа прикрывала кости. Около 2 часов дня на станцию налетели английские и американские самолёты. Два из них, спикировав, дали по нескольку очередей по эшелону. Из числа военнопленных было убито 8 человек, в том числе седой полковник (фамилии не знаю).

18 апреля. Эшелон стоит на этой же станции. На соседний путь подъехал эшелон зенитчиков (главным образом женщины). В 10 часов подали тревогу. Зенитчики, разобрав свои вещи, убежали на 1-1,5 км от станции до появления самолётов.

Как только появились самолёты, все сидевшие в вагонах выскочили из них и побежали в поле. Я, отбежав недалеко от вагонов, присел за ствол яблони и наблюдал за убегающими. Несколько самолётов направились к станции. Первый, спикировав, обстрелял станционное здание. Второй стал обстреливать бегущих военнопленных. Первые пули, разорвавшись и разбросав комья земли, заставили бегущих прилечь. Пули, выпущенные с самолёта, полосой вздымали комья земли.

Когда обстрел закончился, 32 наших товарища остались лежать на клеверном поле безжизненными трупами. Многие кричали, взывая о помощи. Когда самолёты улетели, мёртвые и раненые были подобраны и поднесены к вагонам.

В числе убитых был и Кирилл, сибиряк, мой приятель по работе. Было жутко смотреть на его всегда жизнерадостное, а теперь побледневшее лицо с мутными открытыми глазами и запёкшейся кровью в складках плотно сжатых губ.

Около ограды лежал раненный в ногу выше колена Митька. Крупнокалиберная разрывная пуля сделала ужасную рану, развернув тело и раздробив кость. На его побелевшем лице отражалась чрезмерная боль. Один из обступивших его товарищей говорил: «Не бойся, Митька, не умрёшь, вот сейчас перевяжем рану, а потом обещают вас отправить в госпиталь, там поправишься».

Подъехало 2 подводы, раненых и трупы уложили. И мы, молча стоя около вагонов, долго провожали взглядом удаляющихся навсегда от нас товарищей. Я думал: «Сегодня — вы, завтра — мы». Трудно было рассчитывать на лучшее.

19 апреля. Стоим на месте. Часам к 10 снова появляются американские самолёты. Напуганные в прошлый день, мы срываемся из вагонов и бежим в поле.

Это имело двухстороннюю выгоду. С одной стороны, спастись от обстрела, с другой — чего-либо «подбомбить», главным образом накопать только что посаженного картофеля. И, в-третьих, может быть, где-то спрятаться, чтобы потом сбежать.

Я, выбежав в поле, улёгся среди растущего салата истал с жадностью есть листья, которые целыми пучками срывал вокруг себя. Когда голод несколько был утолён, перебежал на картофельное поле и стал, разгребая руками землю, выкапывать картофель, время от времени осматриваясь кругом, так как среди поля лежали немцы зенитчики и конвоиры, которые могли без особого труда и жалости меня пристрелить за данную работу.

Привстав, я заметил, что целая группа военнопленных собралась около здания и что-то достаёт через окно. Я бросил свою работу и бегом направился туда, хотя ноги отказывали быстро передвигаться. Вдруг вижу, что начальник эшелона с пистолетом в руке также подбегает к дому. Заметившие его военнопленные и заключённые бросились в разные стороны. Он, подбежав к подростку в полосатой одежде, схватил его и стал ногами и пистолетом избивать, крича, как разъярённый зверь. Я остановился. Мимо меня пробежало несколько человек. Оказалось, что они обнаружили в здании ссыпанную пшеницу, её-то и «бомбили», собравшись в кучу.

Когда мы, подгоняемые конвоирами, собрались к вагонам, большинство имело или картофель, или салат, или пшеницу. Ко мне подошли Матвей Михайлович и Анатолий. Они достали картофеля и пшеницы. Я свой картофель пе Матвею Михайловичу, и он направился к кострам, чтобы сварить суп, приказав нам с Анатолием нарвать клеверу, чтобы сварить с ним картофель, Мы, отойдя на лужайку и вооружившись ножами, принялись срезать клевер. Собрав его, мы также подошли к кострам, Матвей Михайлович, перемыв клевер, мелко его порезал и заложил в котелок, где варились картофель и пшеница. После того, как всё былосварено, мы вчетвером подсели к снятому с огня котелку.

Этот картофельный суп с недоварившейся пшеницей и клевером показался мне замечательно вкусным. За несколько минут котелок был опустошён. Но, несмотря на это, голод чувствовался ещё сильнее, поэтому решили сварить супу ещё один котелок, предварительно нарвав побольше клеверу. Когда всё было приготовлено и суп, если это можно назвать супом, был поставлен на огонь, мы, усевшись около костра, стали с нетерпением ждать, когда всё сварится, к нам подошёл Дергасевич Анатолий.

Он только что возвратился из деревни с полицаем, который привёл его из полиции, задержавшей попробовавшего сбежать. Оказалось, что Анатолий, выбежав в поле, прополз по люцерне подальшеот эшелона. Направившись в лощину, он подбежал к деревне. Бауэр, увидевший его, крикнул другим немцам, и те бросились за ним в погоню. Они были вооружены пистолетами. Далеко пробежать Анатолий не мог, и поэтому те быстро его настигли. Он был доставлен в полицию. Туда же другие немцы привели ещё пятерых бежавших. Всех там предварительно накормили варёным картофелем, как это делается всеми немцами, чтобы несколько успокоить пойманных и затем уже доставить в ад на земле со всеми его ужасами. Этот закон у них общепризнан.

Но счастье улыбнулось этой шестёрке. Черношинельник оказался добрым парнем. Он предупредил: «Если я сдам вас начальнику эшелона, вам за побег будет плохо, а поэтому как только я вас подведу к эшелону, вы разбегайтесь в разные стороны, чтобы смешаться с общей массой. Я несколько раз выстрелю вверх и начальнику эшелона передам, что привёл вас, но вы разбежались по вагонам». Так и было сделано.

Тем не менее этот рассказ нас не обрадовал. Каждому из нас хотелось бежать, как можно скорее бежать. И одновременно возникал вопрос: куда? Везде немцы, как цепные псы, от мала до велика.

20 апреля. Из Призени двинулись на Дукс. Двигались всё время по лощине. Вокруг железнодорожного полотна тянулась густая сеть построек и масса поднимающихся кверху заводских труб.

Судеты, как мне показалось, имеют сильно развитую промышленность. Плотность населения настолько велика, что на всём протяжении трудно определить, где кончается один городок и где начинается другой. Здесь и деревня ничем не отличалась от города. Стандартные постройки довольно красивы, и что самое замечательное — всё в зелени, везде главным образом фруктовые деревья. Замечательная сеть железных и шоссейных дорог. Постройки в основном старые 900-915 годов. Недаром, думал я, немцы старались присоединить к себе эту область.

На станции города Дукс встретили эшелон женщин заключённых. Одетые в полосатое, все они имели истощённый, измученный вид. В вагонах их было очень много, и, по-видимому, они, как и мы, все стояли, потому что не было возможности сидеть. Здесь были представители всех национальностей. Они, увидев нас, замахали нам руками, платками. Чувство братства, чувство дружбы особенно понятны в таких условиях, в которых мы находились.

Эта встреча всколыхнула чувство радости, которое быстро сменилось болью и злобой. С противоположной стороны в железнодорожном рву я увидел в кучу сваленные женские трупы. Горько было от сознания, что ты бессилен чем-либо помочь своим соотечественницам.

К вечеру прибыли в Теплиц. Эшелон был загнан в тупик. Мы получили возможность свободно отдохнуть. Все спешили побыстрее отойти от вагонов, чтобы нарвать крапивы или какой-либо другой съедобной травы. Как призраки, бродя между сваленным станционным материалом, все копались в траве, в зарослях крапивы, всё дальше отодвигаясь от вагонов. Конвоиры стали уже прикладами винтовок заворачивать обратно выдвинувшихся вперёд.

Несколько человек с бачками направились в местную заводскую столовую для военнопленных за водой. Русские, работавшие там, вынесли из подвала бураков. Пришедшие гурьбой набросились на них, сшибая друг друга с ног, расхватали бураки. Видя насколько мы голодны, русские, работавшие на этой кухне, старались каждого пришедшего наделить бураком или несколькими картофелинами. Около конвоирующего за водой собралась целая толпа. Каждому хотелось пробраться до кухни, чтобы что-либо получить.

Конвоир, видя, что оказывается бессильным установить какой-либо порядок среди голодных людей, вдруг всех захотевших пить, стал разгонять толпу, ударяя прикладом ружья первого попавшегося. В этом ему помогли ещё подбежавшие конвоиры.

Мы, разбежавшись на почтительное расстояние, стояли и смотрели на кухню, как голодные вороны, вдруг отогнанные от павшего трупа подбежавшей собакой. Видя, что всякая возможность попасть на кухню отпала, я, подорвав крапивы, возвратился к ожидавшим меня товарищам.

Матвей Михайлович уже развёл костёр, и поставил на него два котелка с водой. Вымыв оставшиеся у нас 4 картофелины, он мелко изрезал их. Порезав принесённые крапиву и щавель, он всё это заложил в закипающие котелки. В этот день мы не ожидали получить хлеба, так как знали, что никаких запасов его в эшелоне нет. Сварив суп, быстро съели и разлеглись на сложенных шпалах отдыхать. Солнце опускалось к горизонту, и конвоиры во избежание недоразумений постарались побыстрее загнать нас в вагоны.

Ночь для нас была настоящим адом. С вечера было в вагонах более спокойно, но как только люди уставали сидеть и, желая изменить положение тела, решали прилечь или опуститься на локоть, начиналась ругань. То один, то другой оказавшийся придавленным товарищем, отпуская трёхметровые ругательства, отталкивал обидчика. Брань и драка увеличивалась пропорционально увеличению усталости, пока весь эшелон не доходил до того, что напоминал растревоженный пчелиный улей. Не представляю, что мог бы подумать человек, проходящий в это время поблизости. Во всяком случае, мне казалось, что это ад наяву. Брань, плачь, крики сливались в ужасающий гул, от которого поднимался волос на голове.

Особенно ужасно было среди заключённых, где много было слабых до последнего предела. Да плюс к этому ещё масса больных дизентерией. Обессиленные люди, желая оправиться, поднимались на борт вагона. Рядом стоящие, не имеющие возможности присесть, толкали его за борт, и последний, издавая предсмертные вопли, оставался лежать около вагона до утра.

Утром 21 апреля я решил обойти эшелон. Около каждого вагона лежало по нескольку трупов. Отвратительная вонь кружила голову, вызывая тошноту. Под вагонами лежала масса поносников. Их запачканная испражнениями одежда была густо облеплена мухами. Они лежали почти безжизненными трупами, медленно вращая глазными яблоками. От эшелона я направился к вербам, растущим около небольшого ручья с мутной водой, вытекающего из недалеко стоявшего завода. Там устанавливали котлы для варки пищи. Голодные люди на почтительном расстоянии окружили это место плотной стеной. Наблюдая за каждым движением работающих, тая надежду на скорый обед. В небольшой яме, на дне которой было немного воды, лежал заключённый, разбросав в стороны руки и ноги. По-видимому, он хотел напиться, но, опустившись на руках к воде, снова не мог подняться и утонул в этойнебольшой грязной луже. Около ручья также лежало несколько умерших.

Несколько человек из заключённых ходили между вагонами, подбирая умерших и стаскивая их в одну кучу. Откуда-то присланная подвода не успевала отвозить трупы. Смерть ни на минуту не отступала от эшелона. Отойдя от этой группы, я натолкнулся на Козина, который, сидя с Липаевым под вербами, обрывал цветы со сломанных вербовых веток. Я, наломав веток, присоединился к ним. Вместе с Лёшкой мы быстро нарвали целую пилотку этих цветов и направились их варить. Долго сидели вокруг костра, пока эта «вермишель» варилась в котелке, изредка перебрасывались словами друг с другом. Не хотелось говорить.

Я с болью смотрел на своего лучшего товарища по Бухенвальду Козина Алексея Павловича. Его бледное лицо с правильными чертами, не лишёнными красоты, было сосредоточенно угрюмо. И через эту угрюмость проглядывало что-то детское, с наложенной печатью муки и голода. Глядя на него, я думал: «Выпустит ли тебя из своих когтей смерть? Она уже стоит за плечами. Вернёшься ли ты к своей Марии, которая живёт где-то в Мордовии, ожидая тебя с любовью, про которую ты мне рассказал в последние дни пребывания в Бухенвальде?».

Когда цветы вербы с листьями несколько прокипели, мы сняли котелок и принялись есть. Несмотря на страшный голод, я с трудом проглатывал эту чрезмерно горькую траву. Однако сознание подталкивало, что есть нужно, чтобы продлить свою жизнь на 1-2 суток.

Покушав и ощущая ещё больший голод, направляемся с Лёшкой на лужайку. Там, улегшись, стали выбирать щавель и дикорастущий горошек, поедая их.

— Нужно бежать, — говорит мне Лёшка. — Смерть и так, и по-другому. Сейчас мы ещё способны двигаться, а через день-два, если мы посидим голодными, придётся заживо умирать.

— Прежде чем бежать, давай наметим хоть сколько-нибудь реальный план этого бегства. Нельзя же тащиться прямо на полицая и быть глупо расстрелянными, — говорю я ему.

— Давай осмотрим эти штабеля досок. И если есть место, вечером заляжем там, а ночью уйдём.

Мне показалось это осуществимым, и мы отправились на осмотр. Найдя подходящее пространство между досок, довольные своими поисками направились к вагону, чтобы поделиться планом с Андреяновым, который по возрасту был более опытным, чем мы.

Когда мы его разыскали, он сидел и ремонтировал только что выменянную железнодорожную цивильную фуражку. Сообщив ему свой план и выдвинув доводы, что больше здесь оставаться нельзя, мы надеялись, что он не только поддержит нас, но и примкнёт к нам. Но он отказался от предложенного плана.

— Я сам думал сделать то же самое, — сказал он. — Но ещё сегодня ночью из этих досок ушло несколько наших товарищей. И, думаю, сегодня там будет обязательно тщательный осмотр. Поэтому я не советую вам бежать. Нужно придумать что-либо более реальное. Лучше вы несколько обождите, пока я не переговорю с одним конвоиром, который вчера за часы вывел и отпустил пять наших военнопленных. Он обещает и мне помочь. Часы даёт Поликарпыч, который тоже намерен бежать вместе с нами. Я вот хочу приодеться, чтобы быть более похожим на цивильного.

Этот план нам показался более реальным. Мы решили ждать до вечера.

Под вечер для эшелона откуда-то привезли хлеб. Это несколько подняло настроение. Разделив булку на 10 человек и пачку маргарина на 40, мы впервые за два последние дня пообедали. К вечеру был приготовлен суп. Выстраивая нас повагонно, стали подводить к котлу.

Среди военнопленных во время получения пищи царил полный порядок. Да по-другому и не могло быть. Мы вместе прожили три года в лагере и по сути дела представляли единую семью, единый коллектив, знали лично друг друга. Поэтому конвоирам, наблюдающим за порядком, абсолютно не к чему было придраться.

Совершенно другое получилось, когда стали получать суп заключённые. Многие из них не имели посуды для получения пищи. С одним котелком становилось в ряд человека 2-3. Да к ним ещё присоединяли человека два, не имеющих посуды. Получив по пол-литра супа, они, держась один за другого, цепочкой отходили от котла. Державший суп, отойдя от котла, старался побыстрее его выпить. Другие, видя это, бросались к нему, начиналась драка. Суп выхватывали из рук в руки до тех пор, пока не выливали на землю. После голодные, они снова старались стать в колонну получающих еду.

Немцы и черношинельники с палками и винтовками стали разгонять скопившихся около котлов. Многие после этого обеда остались лежать там трупами, а остальных, не дав супу, загнали в вагоны.

Предположения Андреянова насчёт проверки досок, сложенных в штабеля, оправдались. Несколько немцев с собаками стали тщательно осматривать доски. Двое из наших товарищей были там обнаружены. Их, ударяя прикладами, сшибая с ног, заставили бегом бежать до вагонов. Бесчеловечно избив около эшелона, вбросили их в вагон. После этого, установив на одном из штабелей ручной пулемёт, двое из немцев залегли там. Это убедительно говорило о том, что ночь мы снова проведём на этой станции.

Наступала ночь, стал накрапывать дождь. Мы затащили несколько досок на верх вагона, и это несколько спасало нас от дождя. Прижавшись плотнее друг к другу, чтобы было теплее, мы притихли.

Вдруг между вагонами забегали немцы конвоиры.

— Сбрасывай доски с вагонов, — кричали они, — сейчас эшелон будет трогаться.

Для вескости своих приказаний открыли отчаянную стрельбу. Щиты и доски были быстро сброшены. Появившийся паровоз, прицепив состав, стал маневрировать между путями.

Полковник Иван Васильевич и два его друга-майора соскочили с вагонов и скрылись в темноту незамеченными. Спрыгнул Баюнов Николай и москвич Фёдоров. К прыжку приготовился Максим — друг Фёдорова, но в это время засветился прожектор, и он снова вернулся в вагон.

Паровоз, вытащив нас на центральную магистраль, набрав скорость, потонул в темноте.

Я стоял и смотрел на мелькающие в темноте контуры домов. В голове кружились не особенно весёлые думы. Куда и зачем тащусь я? Что ожидает там? Пусть будет, что будет, пришёл я к выводу, я не лучше и не хуже остальных едущих вместе со мной. Авось, представится случай и нам выбраться из этого чёртова положения.

22 апреля прибыли в Шелес. Голодные, как звери. Приехал какой-то немецкий полковник, комендант города, и, пообещав доставить продуктов, уехал. Правда, через несколько часов после его отъезда прибыли подводы с хлебом и картофелем, чему все были очень рады. Как после узнали, всё это в помощь нам собрало местное чешское население.

Сначала получили по мешку картофеля на вагон. В нашем вагоне из 95 человек осталось 65, часть людей сбежала, а часть перешла в другие вагоны. Каждый из нас получил штук по 6-8 картошек. Сейчас же над вагонами запылали костры, каждый старался побыстрее приготовить для себя суп.

Мы с Лёшкой сварили что-то вроде картофельного киселя, потерев несколько картошек. Покушав, мы решили лечь спать, чтобы не ощущать особенно голода.

23 апреля. Поднявшись рано утром, приступили к варке супа из оставшегося картофеля. Позавтракав, решили пройти вдоль эшелона, чтобы чем-либо заполнить время.

В одном из вагонов моё внимание привлекла груда трупов. Особенно скверное впечатление у меня оставил труп старика. Он, как и все мертвецы, лежал совершенно голым. В отличие от других тощих, как скелеты, трупов он распух, отчего казался громадным. Лысая его голова с редким седым волосом лицом лежала на спине находившегося под ним товарища. Распухший нос под тяжестью головы расплющился в лепёшку, отчего труп казался ещё страшнее.

Под вагонами и в стороне лежали умершие и умирающие. Сколько человек умирало в течение суток, трудно определить.

На имевшуюся у меня вторую пару белья у военнопленных, работавших на кирпичном заводе, выменяли двадцать картошек. И это дало возможность несколько лучше обычного прожить пару дней.

Что останется на долгое время в моей памяти, так это день, когда мы с Лёшкой особенно голодные, бродя около эшелона, заметили, что некоторые из нас ведут торговлю через забор с немецкими детьми. Дети в карманах приносили картофель и меняли на него кольца, мундштуки и другие безделушки, интересующие их.

Что бы продать, встал вопрос перед нами. Я вытащил из кармана небольшой кошелёк, в котором было несколько монет разных государств, которые я собрал в Бухенвальде. «Может быть, продать это?» — показал я Лёшке. Он взял монеты, подойдя к забору, подозвал мальчика лет девяти и с трудом, коверкая русские и немецкие слова, стал предлагать монеты мальчику. Какой же жалкий вид имел этот учитель средней школы, доведённый голодом до последней степени унижения! Это же унижение переживал и я. Оборванные, грязные, заросшие, мы были похожи скорее на механически движущиеся скелеты, чем на людей.

Мальчик отказался было взять эти монеты, но они заинтересовали подошедшую его сестрёнку лет пяти. Она со слезами на глазах стала просить братишку купить эти монеты для неё. Тот, достав три крупных картофелины из карманов брюк, передал их Лёшке. Лёшка с довольным видом возвратился ко мне, и мы отправились, чтобы приготовить суп из только что произведённой покупки. Что стоят деньги, думал я, для голодного человека? Ничего, он всё отдаст, когда ему представится возможность купить хоть несколько граммов продуктов. Тогда картофель был для нас дороже золота.

В течение нашей стоянки один раз налетали английские и американские самолёты. При виде их мы бросились бежать от вагонов, надеясь где-либо напасть на картофель или тому подобное. Многие направились к лесу. Собирая разбежавшихся по лесу, двоих из нас конвоиры застрелили.

Нескольким удалось сбежать. Переодевшись в цивильное, ушли Иван Николаевич и Косицын. Попытка Козлова уйти оказалась безуспешной. Фолькштурмовцы задержали его и привели к эшелону. По-видимому, начальник эшелона был занят, поэтому Козлов безнаказанно был отпущен в вагон.

25 апреля выехали со станции и до первого мая нас таскали взад-вперёд по небольшим станциям, нигде долго не задерживаясь. Наконец, остановились на небольшом полустанке километрах в семи от Потэрзама.

Погода испортилась. Хлеб стали выдавать регулярно. Один день — на 20, второй — на 40 человек буханка. Иногда и по нескольку картошек. Люди с каждым днём слабели.

На станции обнаружили вагон с горчичным жмыхом, который, по-видимому, был предназначен для топки. Несколько плиток его было принесено товарищами в наш вагон. Несмотря на горький отвратительный его вкус, я съел несколько кусков, после чего почти целую ночь не мог заснуть от рези в желудке.

На другой день я всё-таки решил снова достать этого жмыха. Около вагона, в котором его перевозили, уже был часовой, а недалеко от вагона лежал труп заключённого, застреленного за этот же жмых. Убит он был выстрелом в голову. Пуля, разбив череп, разбросала мозг. Его никто не убирал, чтобы другие не подходили к вагону.

Несмотря на это, люди, совершенно не реагируя на устрашение, проходили мимо лежавшего, забирались в вагон с противоположной стороны от часового и тащили этот пригодный только для топлива продукт. Я, достав несколько кусков жмыха, направился к своему вагону. В этот же вечер жмых, этот последний наш продукт питания, был вывезен со станции.

4 мая. Весь день лежали голодными, продуктов абсолютно нет. И вдруг военнопленным подают команду строиться для следования пешком в Потэрзам.

Все быстро выстроились. Вместе с нами пристроились русские заключённые. Пристроившихся оказалось слишком много. Несмотря на то, что многие наши товарищи сбежали, всё-таки после подсчёта оказалось много лишних. И часть заключённых силой была возвращена к вагонам. Вытянувшись в колонну, мы двинулись в путь.

В этот день я чувствовал особую слабость. Голова кружилась. Чтобы нагрузить желудок работой, я вырезал несколько одуванчиков, росших на обочине дороги, и съел их. Этот «французский диет», как мы его называли в Бухенвальде, несколько помог мне. Я кое-как дотащился до Потэрзама.

В городе меня снова охватило чувство, острота которого за время, проведённое в Бухенвальде, стала стираться. Это чувство, что я невольник — военнопленный. Язвительные улыбки женщин и презрительные взгляды мужчин на улицах города вызвали звериную злобу. Это помогло забыть усталость и добраться до военных конюшен на окраине Потэрзама, где решили нас временно разместить.

Когда мы проходили по городу, наше внимание привлекло то, что в окне каждого дома был выставлен портрет Гитлера с чёрной лентой. Отдельные из нас высказывали мысль, что Гитлер убит в Берлине, но это так и осталось для нас загадкой.

Во дворе, около конюшен, мы набросились на рассыпанный на земле овёс, который не доели когда-то стоявшие здесь лошади. Овёс, лежавший на влажной земле, начинал прорастать, и зерно было наполнено подобием молока. Тем не менее и этому мы были рады. Это помогло сколько-нибудь утолить голод. Ночь провели в конюшне и были довольны тем, что дождь не льётся за шею, как в открытых вагонах, в которых мы провели двадцать двое суток.

Утром выдали картофель и по нескольку граммов сахару. Сварив картофельный суп с люцерной, которую мы с Лёшкой нарвали во дворе целую сумку, за неимением соли заправили суп сахаром и с невиданным наслаждением съели этот исключительный в кулинарии суп. Вечером вдобавок к полученному получили ещё картофеля, по нескольку граммов гороха и по куску конского мяса.

5 мая ночью из нашей двадцатки сбежало 11 человек, а всего человек 200. Мы втроём эту ночь не смогли бежать. Наш старик Андреянов был сильно болен. Погода была отвратительная, и это окончательно расстроило наш план.

Наши начальники спешили уходить. К Потэрзаму подходили англичане и американцы.

Суп, приготовленный из гороха, в это утро показался мне особенно вкусным. И суп, и хлеб мы получили на двадцать человек, разделив всё между девятью оставшимися. Я впервые поел супу столько, сколько мог вместить желудок.

Начальник эшелона и его помощник, видя, что мы очень медленно делили суп и хлеб, с пистолетом в руках вбежал в нашу гущу, опрокидывая ногами недоеденный суп, стреляя вверх, стал выталкивать нас из помещения.

Мы уже закончили делёжку и выскочили на улицу. Быстро построившись по сотням, пешком двинулись на Брикс через Саац.

7 мая. Матвей Михайлович сильно заболел. До Брикса шёл молча, побледневший. Когда стали входить в предместья Брикса, подошёл ко мне и, как бы извиняясь, сказал:

— Николай, я не могу больше тащить сумку. Ты возьмёшь её у меня?

В этом вещмешке было только необходимое: полотенце, бельё и шинель. В обычное время особой тяжести это не представляло бы, но в нашем положении каждый килограмм был большой тяжестью. Мне не хотелось обидеть старшего из нас, и я взял его вещи.

Через Брикс шли вместе, но когда за городом вышли на горку, я не нашёл Матвея Михайловича около себя. Пройдя ещё несколько метров, сделали привал. С Лёшкой решили съесть по куску хлеба. Отрезав три куска, стали ожидать Матвея Михайловича, но он не подходил. Я два раза прошёл в конец колонны, но среди отдыхающих его не было. Мы решили, что Матвея Михайловича взяли на подводу.

Когда около нас ехала подвода с больными, я, схватив кусок хлеба, подбежал к подводе, но, к моему удивлению, Матвея Михайловича там не оказалось.

Подали команду строиться, и мы двинулись. Ещё на ходу, я два раза останавливался, ожидая конца колонны, просматривая ряды проходящих, но Матвея Михайловича не было. Разозлившись и недоумевая, догнал Лёшку, и вместе с ним мы молча двинулись вперёд.

В следующей деревне снова сделали привал. Истощённые и уставшие пленники медленно двигались вперёд. Через каждый час похода колонна в 1500 человек растягивалась на полтора километра.

Мы с Лёшкой разлеглись под деревом, разгадывая фокус исчезновения Матвея Михайловича. И вдруг видим: он собственной персоной тащится к нам. Это обрадовало нас, хотя я и поспешил высказать ему моё негодование. Он, оправдываясь перед нами, коротко передал причину временного его отсутствия. Оказалось, что поднимаясь в гору и чувствуя усталость, он отстал от нас и решил попроситься подъехать на подводе. Немец, конвоирующий больных, озверев, набросился на него с винтовкой и, избив, направил с ним конвоира, чтобы тот отвёл уставшего и избитого Матвея Михайловича в голову колонны, где мы не ожидали его увидеть. До этого привала он шёл в голове колонны. Мы остались довольны тем, что снова собрались вместе, всё остальное ничего радостного и хорошего не сулило.

Несмотря на нашу слабость, подгоняемые толчками прикладов и выстрелами, мы прошли уже около тридцати километров. Чувствовалась необыкновенная усталость, но снова была дана команда строиться. Забегали между отдыхавшими конвоиры, залаяли собаки, бежавшие на ремешках за конвоирующими и ничем не отличающиеся от них. И мы, преодолевая усталость, передвигая ногами, как корова на льду, снова движемся на дорогу и отправляемся в путь.

Под вечер большинство из нас чувствовало чрезмерную усталость. Конвоиры стали к нам относиться довольно безразлично. Подойдя к одной из деревень по направлению к Саацу, голова колонны остановилась. Все без особой команды сошли с шоссе и расположились на отдых. Несколько человек, собрав осколки кузова автомашины и обломав щиты, защищавшие молодые яблони от зайцев, развели огонь.

Подошли начальник эшелона и свита его помощников. Они о чём-то рассуждали, размахивая руками, явно чем-то встревоженные, топтались в нерешительности.

Лёшка для ужина решил поджарить оставшееся у нас конское мясо. Пару кусков его он бросил в золу костра. Кто-то сказал, что Брикс занят русскими танками. Эта весть за несколько секунд пронеслась из одного конца колонны в другой и подняла настроение. Каждый чувствовал, что наступает решительный момент. Жить или умереть. Заметно все стали разбиваться на отдельные группы, о чём-то шушукаться, что-то обсуждать.

— Поворачивай назад, пойдём обратно, — крикнул переводчик.

— Зачем, почему, куда? Мы устали и не можем идти, — посыпались выкрики из общей массы.

Конвоиры уговорами, окриками, толчками стали поворачивать нас назад. Группа в несколько человек, выделившись, быстрее направилась назад, чтобы оторваться от общей массы. Другие, также еле передвигаясь, двинулись назад. Ко мне подошёл Лёшка и сунул в мой вещмешок мясо, которое не успел поджарить. Все, будто сговорившись, стали как можно сильнее растягивать колонну, захромали кто на одну, кто на другую ногу, у большинства появилось желание оправиться. Видно было, что люди, с одной стороны, устали, а с другой, явно не желают идти назад.

Когда колонна растянулась километра на полтора, конвоиры, по-видимому, боясь нападения, сгруппировавшись кучками, шли отдельными группами. Пленные по нескольку человек стали отделяться от общей массы и скрываться в поле.

Мы дошли до деревни, в которой два часа назад отдыхали, где снова должен был быть привал, чтобы собрать всю колонну, медленно плывущую по дороге,

Идти под надзор конвоиров не было никакого желания, бежать было трудно, ибо все чувствовали сильную усталость. Кроме того, Андреянов был болен. И всё же решили бежать. Отделившись от общей массы, присели за кучу навоза в траву. Когда колонна прошла, двинулись по оврагу вдоль деревни. Через каждые 200-300 метров Андреянов садился отдыхать, ибо большого труда стоило идти по оврагу, изрезанному в свою очередь мелкими оврагами. Скоро он стал упорно отказываться идти вперёд. Мы подсаживались около него и старались как можно убедительнее привести доводы, почему мы должны двигаться вперёд.

В таких мучениях прошла вся ночь. Под утро разыскали скирд соломы и решили в нём укрыться и отдохнуть день, предварительно накопав только что посаженный картофель здесь же на поле, чтобы приготовить при первой возможности что-либо поесть.

Забравшись в солому, мы заснули. Проснулся я, когда солнце высоко поднялось над горизонтом. Солома, нагретая солнечными лучами, приятно согревала. Попробовав пошевелиться, я ощутил сильную боль в ногах, которая волной пронеслась по телу. Пересиливая боль, осторожно раздвинул солому, чтобы посмотреть, что происходит вокруг и не угрожает ли нам какая опасность.

Мы ожидали, что всех беглецов будут разыскивать. И тогда мы, в лучшем случае, могли быть расстрелянными. Из нашей памяти ещё не успела изгладиться картина зверства конвоиров на станции Теплитц над двумя военнопленными, неудачно совершившими побег и возвращёнными к эшелону. Озверевший эсман сержант и черношинельник стали избивать приведённых. Последние или прикрывались руками от наносимых ударов, или судорожно хватались за оружие. Ударом приклада по голове сержант сбил свою жертву с ног, приклад переломился. Он выхватил винтовку из рук близ стоявшего конвоира, двумя выстрелами в голову прикончил лежащего товарища. Черношинельник по примеру своего покровителя выстрелил в упор во второго стоявшего беглеца, и тот, как бы недоумевая, медленно свалился рядом со своим товарищем. Считая свою работу законченной, это зверьё стало расходиться с самыми безобидными улыбками.

Мы с ужасом смотрели из вагонов на эту жуткую картину нечеловеческого зверства. Через несколько минут состав тронулся со станции, а тела наших двух товарищей так и остались неубранными.

Мы знали, что при неудаче наша судьба окажется такой же, а поэтому сейчас каждый старался сохранять все меры предосторожности. Поле, залитое солнечными лучами, было совершенно пустынно. Только зайцы (а их очень много на полях Германии) перебегали с места на место или парочками играли друг с другом. Они совершенно не обращали внимания на происходящее на дороге, что меня крайне интересовало.

По дороге беспрерывным потоком двигались автомашины разных типов, направляясь в Брикс. Здесь же двигались велосипедисты, мотоциклисты и подводы. Чем больше и продолжительнее я смотрел, тем больше убеждался, что движение усиливается и усиливается беспорядок. Движущиеся, стараясь обогнать друг друга, создавали пробки. Движение становилось явно ненормальным. Но чем это было вызвано, мы не знали. Сведений о положении на фронте мы совершенно не имели. За всё путешествие конвой, нам ничего не сообщая, не давал возможности поговорить с кем-либо из русских, встречавшихся по дороге.

И всё же отдельные встретившиеся русские сообщили, что Германия капитулировала. Хотя это упорно опровергали конвоиры, выдумав довольно глупую и необдуманную ложь, что Советский Союз объявил войну Англии и Америке, которые заключили мирный договор с Германией, что советские десанты выброшены в Италии и Голландии и там окружены англо-американскими войсками, что между ними идёт бой. В обстановке трудно было разобраться.

Опасность быть обнаруженными проходившими частями нас не покидала. В полдень появились самолёты. Они иногда опускались так низко, что казалось, заденут за вершину скирда, в котором мы прятались. Гул самолётов и усилившееся движение, шум и крики на дороге настолько возросли, что не давали возможности заснуть. Мы с Матвеем Михайловичем, который тоже уже не спал, лежали молча, погрузившись каждый в свои мысли.

Лёшка, вынужденный спуститься вниз, чтобы оправиться, спрыгнул со скирда в противоположную от дороги сторону. Он проклинал свой расстроившийся желудок, отпуская трёхметровые ругательства. Не желая обнаруживать себя, он остался внизу и, зарывшись в солому, наблюдал за всем происходящим.

Голод всё сильнее и сильнее давал себя почувствовать. О чём бы ни старался думать, каждая мысль оканчивалась желанием поесть или воспоминанием о ранее прожитых хороших днях, о пище, которая подавалась к завтраку, обеду или ужину.

Наконец, всякие пределы терпения кончились, и я высказал свои мысли Матвею Михайловичу, который как старший из нас по возрасту руководил рациональным расходом имеющихся у нас продуктов.

— Матвей Михайлович, — сказал я ему, — давайте поедим, а вечером сварим картофель.

Я боялся, что он возразит, но он переживал такое же состояние, как и я.

— Что же мы покушаем? — спросил он, открыв глаза.

— Съедим мясо, горох и муку, а вечером сварим картофель, — напомнил я наше меню.

— Да, покушать надо, а то мы не выползем к вечеру из этой чёртовой дыры.

Я вытащил имеющийся остаток продуктов и, стряхнув солому с шинели, разложил их на три кучки. Вооружившись ножами, мы с Матвеем Михайловичем приступили к конскому мясу. Сначала ели мясо, которое ещё вечером Лёшка обжарил в золе. Верхняя часть его зажарилась, превратившись в корку, прилипшая к ней зола зацементировала её. Очищая ножом приставшую грязь, я отрезал небольшие кусочки этого отвратительного мяса, воняющего дымом, и неразжёванным глотал, чтобы не задерживать его долго во рту. Это вызывало тошноту. Матвей Михайлович проделывал то же самое.

— Когда-нибудь этот день и этот обед мы будем вспоминать на свободе в кругу родных, знакомых и друзей, — сказал я.

— Обязательно вспомним, — с твёрдой уверенностью сказал Матвей Михайлович, пережёвывая кусочек мяса.

— Как только возвратимся в Вёшенскую, устроим семейный вечер и всё на нём вспомним, чтобы и близкие знали, какие трудности пришлось нам пережить и что такое эти трудности в сравнении с теми, что нам приходилось сталкиваться в обыкновенной жизни.

Я пристально всмотрелся в его бледное от истощения и болезни лицо, и мне показалось, что вряд ли его мечта сбудется, но ничего не сказал, чтобы не поколебать его надежд и не подорвать стойкость духа и моральные силы. В эту минуту мне казалось, что он унаследовал черты своих предков-казаков, живущих в долине Дона. Его выдержка и сила сроднились со своеобразной беспечностью. Вот и сейчас он как-то по-детски предался мечтам, забыв, что может быть через несколько минут обнаруженным и расстрелянным.

Съев поджаренное мясо, мы принялись за сырое, которое мало чем отличалось от первого, разве только тем, что не имело столь противного запаха дыма. Закончив мясо, принялись за муку, которой приходилось на каждого из нас по три столовых ложки.

Первая ложка, отправленная мною в рот, чуть не оказалась роковой в моей жизни. Мука, впитавшая в себя слюну, приклеилась к соприкасавшимся с ней частям рта. Дышать через рот не представлялось никакой возможности. Первый неосторожный сильный вдох через нос часть муки затащил в дыхательное горло, что вызвало сильный порыв кашля.

В эту минуту мне показалось, что если я ещё раз неосторожно вдохну, жизнь моя будет окончена. Я собрал все силы, чтобы сдержать порывы кашля и как можно осторожнее дышать, одновременно стараясь как можно быстрее проглотить всыпанную в рот муку. Работа была настолько напряжённой, что я быстро почувствовал прилив страшной усталости, а в глазах, которые отказывались воспринимать свет, поплыли вспыхивающие огоньки. Как бы в полусне я всё же старался проглотить содержимое рта. Когда остатки были проглочены и дыхание стало свободным, темнота в глазах прошла, я почувствовал себя свободнее. Но чувствовалась сильная усталость, как после непосильной работы. Этот урок останется надолго в моей памяти, и в другой раз я уже не заложу много муки в рот. Поделившись только что приобретённым опытом с Матвеем Михайловичем, я принялся доедать муку и оставшийся горох.

— Лёшка, — крикнул я, — тебе передать твою порцию обеда? Мы здесь уже покушали.

— Бросай сюда. Я лежу здесь, — ударяя палочкой по соломе, показал он. — Я чертовски хочу жрать и давно бы уже поднялся к вам, но нельзя. Видите, какая толкучка по дороге. Мне, вероятно, придётся здесь лежать до вечера.

Ссыпав все харчи вместе в сумочку, я бросил её вниз.

Несколько выждав, спросил :

— Взял?

— Взял, — ответил он снизу.

Поправив шинель, я улёгся поудобнее и погрузился в свои мысли. Солнце нагрело солому; и эта теплота, проникая к телу, расслабляла его, навевая сон. Незаметно для себя я заснул.

Проснулся, когда уже наступила вечерняя прохлада. Матвей Михайлович лежал с открытыми глазами, о чём-то думая. Приподняв головой солому, в образовавшуюся щель я посмотрел на дорогу. Движение уменьшилось и упорядочилось. Только машины и мотоциклисты быстро проносились по дороге. Ни велосипедистов, ни подвод не было видно.

Н.СИСЬКОВ.

На этом обрываются дневниковые записи Николая Кирилловича Сиськова апреля — мая 1945 года. К сожалению, мы не знаем, как произошло спасение его и его товарищей, как они вернулись на Родину, как складывалась их судьба дальше. Николай Кириллович вернулся домой в Ростовскую область, волею судьбы оказался в Верхнедонском районе, где долго работал в начальной школе в хуторе Гусынском. В 1977 году Николай Кириллович Сиськов ушёл из жизни, но добрую память об учителе до сих пор хранят его ученики.